一個歷史小人物的“自我”

| ||

|

何謂“小人物”?楊貴妃的三姐虢國夫人,在當時人的眼中,是無論如何都與“小人物”三個字不沾邊的:她出身士族高門弘農楊氏,與武則天的母族是遠親,在貴妃得寵之后,“出入宮掖,并承恩澤,勢傾天下”(《資治通鑒》),可謂身份高貴,地位尊崇。但從歷史書寫的角度看,她又是不折不扣的“小人物”:正史沒有專門為她立傳,有關她的記載,只在對其他人事跡的敘述中旁及,或者要從文藝作品中找尋只言片語,甚至無人知曉她準確的姓名和年齡。

對于這樣一個角色發掘意義何在?對于今人觀照歷史,可茲幫助的地方在哪里?

興起于20世紀七八十年代的微觀史學,提供了一種可能的答案:從具體的人物或事件入手,來反觀其背后宏大的歷史背景。

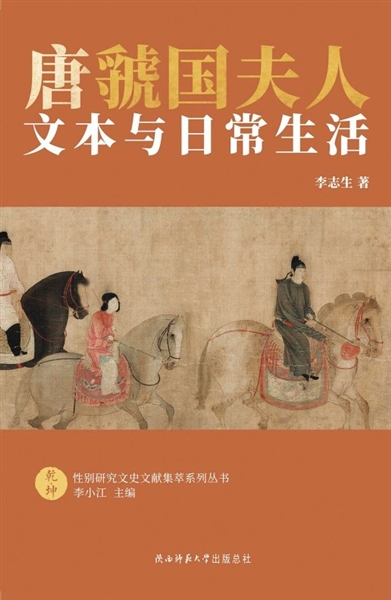

李志生所著的《唐虢國夫人:文本與日常生活》(以下簡稱《虢國夫人》),當然也可以嵌套進這樣的框架里:透過虢國夫人的個人經歷,來窺測唐玄宗時期頂層貴族女性的生態,甚至可以將視野擴得更大,溯及整個盛唐時期的社會生活。但若僅止于此,這部著作的意義仍是有限的,畢竟近年來唐人日常不乏研究,本書也并未在這一領域有里程碑式的突破。那我們能否跳出這種以小見大的思維定式來對所謂的歷史小人物進行研究呢?我認為,《虢國夫人》一書,給出的是一個肯定的答案。

文本記錄

衍變中隱沒的“自我”

歷史人物得以進入當代讀者的視野,所依賴的主要是文字記載。有關虢國夫人的文本記錄,大約可以用少得可憐來形容,但《虢國夫人》一書通過精心的梳理編排,使得我們得以清晰地看到“虢國夫人”這一形象的變化及背后的因素。

面對歷史文本,讀者往往面臨一個嚴峻的問題:我們所讀到的東西,一定等于真實嗎?《虢國夫人》書中回應了這一點:“由于‘過去’這個客體本身是不可再現的,人們只有通過‘想象’的方式來使它再現于意識和話語之中。所以一切歷史的再現,都不可避免地含有想象和虛構的成分。”但想象的、虛構的東西,并不是憑空產生的。它們或是受限于記錄者的認知,無意中留下了不盡真實的記載;或是記錄者出于某種明確的意圖,有意地對歷史進行了加工和再創造。因此,虢國夫人的面貌,也在這種無意與有意之中,變化萬端。

據《虢國夫人》分析,自唐至清,虢國夫人的形象經歷了從與政治聯系緊密的“亂階”“女禍”,到逐漸脫離政治因素、成為以“情”為核心的角色以及“素顏美”象征的轉變。這一變化,更多的應該是“有意”造成的。在談及唐代的虢國夫人文本時,李志生提到:

(唐代文本)對虢國夫人的記載重點不在她的個人生平經歷,而在與政治人物或政治局勢的關聯上……文人、政治家對虢國夫人記載的出發點,必然是基于政治上的取鑒需要。

在五代及兩宋,隨著《唐書》與《資治通鑒》的問世,這一趨向的影響更加深遠,虢國夫人不可避免地被打上了“紅顏禍水”的標簽。但在盛唐的回響逐漸遠去的元明清時期,人們的目光更多地投向了她本人的特質。一方面,“淡掃蛾眉”的她,令人聯想到各種高潔素雅的植物:海棠、梅花、白牡丹、白蓮花……人們仿佛遺忘了她與安史之亂那場浩劫的關聯,只著意于花朵與她容貌的相似之處。另一方面,文本中仍保留了批判虢國夫人放蕩私生活的內容,但此時寫作者的重點轉向了“情”——她與唐玄宗的特殊關系、和安祿山的曖昧不明,都成為著重描繪的對象。《虢國夫人》總結道:

元明清時期的虢國夫人文本,由唐宋時期的主體寫實傾向走向了審美與戲劇沖突的方向……詩人以主觀情感投射到物象上,物象被賦予意義,由此產生了情景交融、寓情于景、借物抒懷等作用,此種用法的中心即在于作者之“情”與“境”……在清代的戲劇、小說中,“情”也是貫穿其中的最重要的主題。

在這樣一種文本衍化的過程中,虢國夫人本身似乎反而沒有那么重要了。她更像是一件稱手的工具:當需要一個可資借鑒的反面形象的時候,她就和楊家諸人一起,扮演禍水的角色;而當她所處的時代已經遠去,人們不再迫切地需要借用她達成政治教化的目的,她不施脂粉的清素美貌便得以凸顯,與種種象征著純潔、淡雅的花卉意象重合,成為文人們抒發自身情懷的佳典。而她和唐玄宗、楊貴妃、安祿山等人物之間的情感關系,也成了描繪戲劇化沖突的絕妙素材。至于真正的虢國夫人是什么樣的、她有過怎樣的經歷和想法,并不是關注的重點。在這種不斷變化的書寫中,寫作者的“自我”是突出的,而虢國夫人的“自我”則是隱沒的。

值得注意的是,在這樣一場對虢國夫人的再創作中,我們能夠看到一些女性作者的身影,不止一位女詩人,借用虢國夫人這一形象,從自身感受出發,表達自己的情趣與審美。在一位女性隱身的同時,后世仍有數位女性,還在借以發出“自我”的聲音。

日常生活

故紙堆中的鮮活生命

如果說有關虢國夫人文本的衍化,主要反映出的是后世寫作者的時代環境和心態的話,那么現在,我們還是應該把視角轉回虢國夫人本人。她終究是一個有血有肉的人,有著完整生命歷程,而非一個虛構的藝術角色。

《虢國夫人》中提到了兩個我們并不陌生、卻很少在研究歷史人物的時候談到的詞:主體性、能動性。

社會性別理論強調關注婦女的主體性、能動性,側重她們的自我感受,這在虢國夫人的研究課題中,同樣是一個需要更多揭示的重點。虢國夫人自其文本出現之始,就是以唐玄宗時期的政治和帝王個人生活的附屬而存在,她“長久以來被‘封裝’在男性知識和權力精英的各種敘事文本中”。其結果是,虢國夫人變成了一個“無聲的從屬者”,但她的所作所為,其實是有諸多的自我背景與自我導向的,其中明顯蘊藏著她的主體性和能動性。

虢國夫人不是女詩人,沒有辦法像后代那些借她的形象詠花言志的才女一樣,直白地表達她的情感。但透過她的日常生活,我們還是可以窺見她的部分“自我”。

對于虢國夫人日常生活的介紹,《虢國夫人》一書分了兩個方面來進行:一是她的日常交往,二是她的衣食住行。前者因為涉及人際關系,更能反映出虢國夫人的能動性。

虢國夫人的交往活動其實相當簡單,盡管也有與其他王侯高層及普通官民的來往,但主要還是圍繞楊家外戚和宮廷人物展開。作為楊氏家族的共同成員,她與楊貴妃和其他外戚之間有著休戚與共的利益關系,而她和楊國忠、唐玄宗之間的情感關聯,又成了楊氏內部的一個矛盾集中點。這使得“她與楊貴妃,與楊氏諸外戚的交往,或更多表現了自在交往的一面,但與楊貴妃、楊國忠的交往,也隱含了爭鋒與利用的因素,存在著異化交往的成分”。有親情也有妒忌,有愛意也有沖突,有真情流露也有利用算計……虢國夫人的“自我”在這些交往經歷里逐漸豐滿。

物質生活上,和虢國夫人聯系最緊密的詞語,大概當數“奢侈”。頂層貴族女性的豪奢,似乎是理所當然的,很少有人想要去問問“為什么會如此”。但《虢國夫人》問了,并給出了一個答案:

虢國夫人對高層次物質的需求愿望,是較一般人更為強烈的……衣食住行是滿足人的生理、安全的基本層面,虢國夫人當然不會滿足于這種基本需求,她所追求的無疑在更高層次——愛的需要、尊重的需要和自我實現的需要……虢國夫人雖容貌姣好,但命運卻較姊妹更為坎坷,較之小妹,她雖美麗卻坐不到貴妃之位;她早年喪夫,資貌不如她的韓國、秦國夫人卻可以夫妻比翼。所以,衣食住行也成為她的又一“戰場”,她要憑此而贏得尊重,并以之證明自己的勝出。

正如前面談到過的,由于歷史不可回溯,我們無法對虢國夫人本人進行采訪,當然無從知道這樣的“答案”是否真的符合她的“自我”。但這種推測仍不失為一個良好的媒介,推開了一扇了解虢國夫人這樣的歷史小人物的窗子,它使得“虢國夫人”從一個稱呼,變成了一個富有感情的、有追求的生動的人。

做好一個歷史小人物的題目是很難的。個體生命對于漫長的時間來說,實在是太過微不足道。史學的傳統習慣于聚焦在帝王將相們身上,這無可厚非,因為他們的人生軌跡能相對準確地勾勒時代的輪廓。但太多的小人物仍值得我們注目,無論曾是高貴的,低賤的,富闊的,貧窮的,既然得以被記載,他們的形象便會在后人一次次地書寫創作中,逐漸被賦予不同的意義。

(原載《解放日報》,作者為陳若一)

編輯:但堂丹

相關新聞

-

怎樣培養孩子獨立思考

新課改背景下,大家都在積極呼吁要不斷創新教學模式、更新教學觀念、培養學生自主學習和獨立思考的能力。

-

用電影向世界傳遞女性聲音

“她影時代”對談活動6月18日在第24屆上海國際電影節舉行,演員、制片人趙濤,導演鄭大圣,編劇阿美,導演、編劇曹金玲,演員...

-

她們掙脫了什么才終于能夠“乘風破浪”?

沖破性別的束縛與其在工作與生活“能否兼得”的辯論中站隊,不如探討女性如何成為孩子的榜樣中年“姐姐們”只能是妻子、母親?...

-

熒屏“30+”女性形象頻出:還需更高創作視角

光明日報記者牛夢笛近期,綜藝節目《乘風破浪的姐姐》和電視劇《三十而已》走紅熒屏,將“女性30歲”這一話題一次又一次頂上...

-

《三十而已》:在困境中成長

相比于突出單身女性的情感經歷、職場女性克服職業瓶頸的單一題材維度, 《三十而已》展現的女性生活維度更為豐富,主角包含了...

-

大女主劇熱播:女人為何 女人如何

固然相關的女性敘事邏輯驗證了人是環境的產物,人對環境的選擇性和適應性的關系,但如果社會環境對女性角色形成了一種價值觀...

-

娜拉出走后怎么辦,“她劇集”向生活找答案

“她故事”層出不窮,本質是一場女性社會化審美的變革。如果說前些年的《歡樂頌》《女不強大天不容》《我的前半生》等以每年...

-

《了不起的姐姐》蘇芒對話秦嵐,直擊女性使命與價值

從知畫到綠萍,從宋慶齡到富察容音,秦嵐在20年里塑造過太多經典角色,也讓溫婉、端莊、知性的形象深入人心。近日,秦嵐做客...

-

“她倆的故事”不應只有“閨蜜情”一種樣式

近日, 《了不起的女孩》《流金歲月》兩部雙女主劇在同檔期相遇,把近年來不斷升溫翻炒的“她”故事做出了新話題。在這種變化...

-

雙女主影視劇能否真正打開女性互動的N種可能

劉詩詩和倪妮主演的電視版《流金歲月》收官不久,關于這部熱劇的討論還在發酵。延續六季的《破產姐妹》國產電影《七月與安生...

① 凡本網注明"來源:咸寧網"的所有作品,版權均屬于咸寧網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明"來源:咸寧網"。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

② 凡本網注明"來源:xxx(非咸寧網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

③ 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

娛樂新聞

-

人藝“經典保留劇目恢復計劃”開篇之作 《風雪夜歸人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探濾鏡 《黃雀》講述充滿“鍋氣”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27