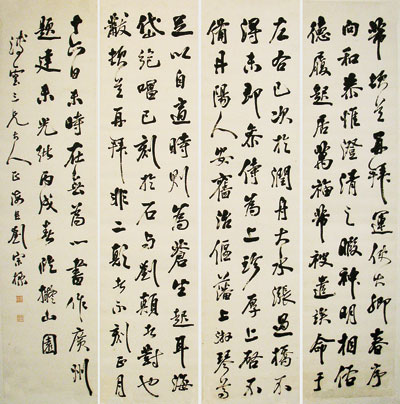

劉宗標的行草四屏

劉宗標,字海臣,廣西賀縣(今賀州市)人,清光緒二年(1876年)二甲61名進士,考選庶吉士,散館授編修。光緒十四年出任順天鄉試同考官。歷官浙江嚴州、臺州知府。光緒三十一年,署任紹興知府。據賀州市博物館藏劉宗標“數到云峰第幾重”聯下“時年八十五”的款識,推斷他20世紀二三十年代尚在世。

劉宗標的為人所知,在于他的書法作品。賀州黃姚古鎮文明閣蒼勁有力的“小西湖”題刻,現在還時時為居民、游人所樂道。廣東羅定也有他留下的“菁莪書院”題匾。據《法源寺志稿》卷四《名跡篇上·金石·碑刻》記載的《釋靜涵虛心圖刻石》,北京法源寺原存其手書詩二首。山西澤州至今存留他書刻的對聯,由楠木灑金制成,以書法柔中見剛且雕工精細而譽為名匾。劉宗標流傳于世的紙本書法,筆者所見的有:水墨箋本行書八言聯“心氣和平事理通達,德性堅定品節詳明”;行草書七言瓦當紋彩箋聯“放鶴去尋三島客,任人來看四時花。”由此可見劉宗標的書名雖不甚著,而作品卻是遠近流傳,值得重視。

筆者收藏有劉宗標的行草四屏,規格為139厘米×34厘米×4,紙本,原為軟片,入藏后付裝池。書法臨寫明代王鐸《擬山園帖》中的宋人米芾《人安帖》、《憂畏帖》等。書后有題識:“光緒丙戌春臨《擬山園》。溥云三兄大人正。”丙戌即光緒十二年(1886年), “溥云三兄”未詳生平。書后鈐“宗標”(白文)、“丙子翰林”(朱文)二印。

書后題識提及的“擬山園”即《擬山園帖》,分為10卷,收錄明末清初大書法家王鐸(1592-1652)的信札、詩稿、碑文、序跋和臨帖。由其子王無咎于清順治九年(1652年)匯集鐫刻,張縉彥、龔鼎蘗為之作跋,張飛卿為之勒石。畢九年之功,于順治十六年完成。王鐸所臨各帖大致分為兩種類型:一是以橫卷或冊頁形式作較忠于原帖的臨書;一是以狹長條幅的形式作表現式的臨書,意在透過古人表現自我,故經常以“背臨法”書寫,將自己的情感情緒融入其中,對古帖采取再詮釋的仿古,而能不受古帖的羈約。清梁巘《評書帖》稱:“王鐸書得執筆法,學米南宮,蒼老勁健,全以力勝。”劉宗標從《擬山園帖》中臨米芾諸帖也同樣體現出行筆夸張的字體變形,或某一風格特征的強化,使視覺效果更加強烈。如書中的“刻”“劉”“卿”諸字就明顯帶有他自己行筆的特征。這種臨書方式,已有脫離古帖,只以古帖文字為其內容,實際上仍是自我書風摸索的傾向。整個書法神韻飛動,縱而能斂,放而能收,筆力勁健,既得米南宮的神髓,又能自成一體。

作者:liuhuafang

編輯:Administrator

上一篇:

齊白石的《七雞圖》

下一篇:

沈尹默先生的書法作品

① 凡本網注明"來源:咸寧網"的所有作品,版權均屬于咸寧網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明"來源:咸寧網"。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

② 凡本網注明"來源:xxx(非咸寧網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

③ 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

娛樂新聞

-

人藝“經典保留劇目恢復計劃”開篇之作 《風雪夜歸人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探濾鏡 《黃雀》講述充滿“鍋氣”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27