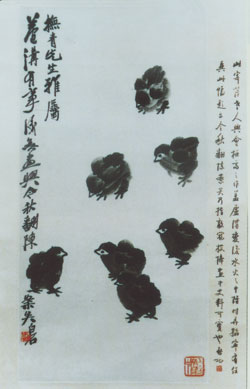

齊白石的《七雞圖》

數年前,國畫大師齊白石先生的家屬向中國人民抗日戰爭紀念館捐獻了一幅名為《七雞圖》的水墨畫,《七雞圖》為白石老人生前親筆所畫,畫面上七只小雞栩栩如生,畫的左側有白石老人的題款“撫青先生雅屬:盧溝有事后無畫興,今秋翻陳案矣。白石”,右側是啟功先生的題跋:“此寄萍老人興會極高之作,蓋盧溝變后,水火之中,雖時弄翰,寧有佳興。此幅題云今秋翻陳案矣,乃指敵寇投降,畫中史料可實也”。

齊白石先生因畫馳名海內外,愛國行為也為世人所熟知。1937年7月7日,盧溝橋事變爆發,不久北平淪陷,身在北平的齊白石先生深深地體驗到了亡國奴的痛苦與恥辱,他憤然辭去北平藝術學院和私立美專的教授職務。為了不受日偽利用,齊白石堅持閉門不出,并在門口貼出告示,上書:“中外官長要買白石之畫者,用代表人可矣,不必親駕到門,從來官不入民家,官入民家,主人不利,謹此告知,恕不接見。”他還嫌不夠,又畫了一幅畫來表明自己的心跡。畫面很特殊,一般人畫翡翠時,都讓它站在石頭或荷莖上,窺伺著水面上的魚兒;齊白石卻一反常態,不去畫水面上的鱘魚,而畫深水中的蝦,并在畫上題字:“從來畫翡翠者必畫魚,余獨畫蝦,蝦不浮,翡翠奈何?”齊白石閉門謝客,以蝦自喻,以翡翠喻日本侵略者與漢奸,意義深含,發人深思。

還有兩件膾炙人口的事表明齊白石對日偽特務的深惡痛絕與不屑。某日,北平偽警司令、大特務頭子宣鐵吾過生日,強邀齊白石先生赴宴作畫。齊白石迫不得已來到宴會上,環顧了一下滿堂賓客,略為思索,即鋪紙作畫。轉眼間,一只螃蟹活靈活現地趴在紙上。眾人贊不絕口,大漢奸宣鐵吾更是喜形于色。不料,齊白石筆鋒輕輕一揮,在畫上題了一行字:“橫行到幾時”、“鐵吾將軍”。仰頭拂袖而去。另有一漢奸求畫,齊白石畫了一個涂著白鼻子,頭戴烏紗帽的不倒翁,還題了一首詩:“烏紗白扇儼然官,不倒原來泥半團,將妝忽然來打破,渾身何處有心肝?”用畫與詩痛快淋漓地諷刺那些貪生怕死、賣國求榮的民族敗類。

齊白石先生畫《七雞圖》正是基于這樣的愛國情結。《七雞圖》的畫面上,東北方位與正東方位有六只體形較為壯碩、形態兇狠可怖的雞,它們呈半包圍狀態,正沖著西邊孤零零站著的那只雞撲去。西邊的這只雞顯得勢單力薄,但仍昂首挺立,極為戒備地怒視迎面撲來的那些惡狠狠的雞,其英勇不屈的神態躍然紙上。從畫的內容不難領會其意旨,“七雞”即取“七七”諧音,暗指1937年7月7日盧溝橋事變,六只體形壯碩而兇猛的雞,暗指倚仗強大武力,來勢洶洶的日本侵略者,這六只雞的站位表明當時日本帝國主義已經占領的中國領土。第七只略顯瘦小的雞毫無疑問代表的是誓死抗擊侵略者的中國守軍。這是一場力量對比極端懸殊的爭斗,但是,歷史證明,最后的勝利總是屬于正義的一方。

從白石老人的題款來看,這幅《七雞圖》并非即時之作,而是后來畫的。“盧溝有事后無畫興”,說的正是白石老人閉門謝客的那段日子。直到日本無條件投降后,齊白石先生才恢復賣畫刻印的生涯,所以“今秋翻陳案矣”,提筆創作《七雞圖》,借以紀念七七事變。

這幅《七雞圖》是白石老人特意為“撫青先生”所作,著名書法家啟功先生寫了題跋。啟功在其題跋中對《七雞圖》給予了極高的評價,同時,用簡短的語言點明了白石老人“翻陳案”的緣由。

兩位大師留墨寶于同一幅畫,《七雞圖》陡然增色,毫不夸張地說,當書畫收藏者們見到《七雞圖》時,無不愛之惜之,無不曉其不菲價值。

但是,這幅畫帶給普通觀者的不是它的市場價格,而是畫面上那只雖弱小,卻斗志昂揚的小雞的令人振奮的形象。它代表的是當年弱小卻堅貞不屈的國家領土捍衛者,渾身充溢著昂揚的斗志,是偉大的抗戰精神的最具象的寫真!

作者:liuhuafang

編輯:Administrator

① 凡本網注明"來源:咸寧網"的所有作品,版權均屬于咸寧網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明"來源:咸寧網"。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

② 凡本網注明"來源:xxx(非咸寧網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

③ 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

娛樂新聞

-

人藝“經典保留劇目恢復計劃”開篇之作 《風雪夜歸人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探濾鏡 《黃雀》講述充滿“鍋氣”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27